どうも、獣医にゃんとす@nyantostosです。

今回は「猫の飲水量を増やすコツ」について解説します。

うちの子はあまり水を飲んでくれません…何か飲ませるコツはありますか?

猫を健康に長生きさせるためには、日頃から水を飲ませる工夫をすることがとても大切です。

というのも、猫の祖先は砂漠の動物だったため、喉の渇きセンサーが鈍く、あまり自発的に水を飲んでくれません。

水を飲まないと尿が濃く少なくなるため、結石ができやすくなったり、膀胱炎を悪化させると言われています。

飲水量を増やして泌尿器病の予防をしましょう!

そこでこの記事では…

- なぜ水を飲ませるべきなのか?

- どれくらい飲ませる必要があるか?

- 飲水量を増やすコツ

について解説します!

獣医にゃんとす

– 獣医師・獣医学博士

– 臨床獣医師を経験後、がんをはじめとした難病に苦しむ動物を救うべく研究者を志す。

– 1匹の猫と暮らす「げぼく」

– 著書:猫をもっと幸せにする『げぼくの教科書』

この記事を書いた人

獣医にゃんとす

– 獣医師・獣医学博士

– 臨床獣医師を経験後、がんをはじめとした難病に苦しむ動物を救うために研究者を志す。

– 1匹の猫と暮らす「げぼく」

– 著書:猫をもっと幸せにする『げぼくの教科書』

なりすまし行為に注意

獣医師相談サイトなどで獣医にゃんとす、もしくはこの記事のゴーストライターを名乗るなりすまし行為が多数発生しております。このブログのすべての記事を獣医にゃんとす本人が執筆しております。またいかなるプラットフォームでも個別相談はお断りし、かかりつけ医の受診をお願いしております。なりすまし行為にはご注意ください。

本来猫は水をあまり飲まない動物

猫はなぜあまり水を飲まないのでしょうか?

それはずばり、猫の祖先がリビアヤマネコと呼ばれる砂漠の動物だったからです。

リビアヤマネコ(引用:African sky)

乾燥した砂漠に住むリビアヤマネコは、新鮮な獲物を食べることによって水分を摂取していました。

つまり、食事から水分を摂取していたので、喉の渇きに対して鈍くなってしまったのです。

この特性を受け継いでいるので、現代のイエネコも水をあまり飲まないと考えられています。

さらに、現代のイエネコの多くはドライフードを食べている子が多く、食事からの水分摂取量が少なくなっています。

こういった原因により長期的な脱水に陥りやすく、尿石症や特発性膀胱炎の発症原因や増悪因子になるのです。

老猫が水を飲まない場合は要注意!

猫は歳をとると、喉の渇きセンサーが鈍ってきて一層水をあまり飲まなくなります。

さらに多くの老猫ちゃんは腎臓の機能が低下しているため、水分が尿から排出されてしまい、非常に脱水しやすい状態です。

脱水状態が続くと、腎臓病や隠れていた持病を悪化に繋がる可能性があります。

そのため、飼い主さんが積極的な水分補給を心がけてあげることが大切です。

猫が水を飲まないと腎不全になる?

脱水して濃い尿を作るときに、腎臓に負担がかかります。

また水をあまり飲まないと尿路結石のリスクが上昇するため(後述)、結石による腎臓へのダメージが蓄積される可能性があります。

今のところ飲水量の低下が腎不全や慢性腎臓病のリスクが上昇するという直接的な報告はありませんが、しっかり水分補給をすることで間接的に腎不全や腎臓病のリスクを軽減できるでしょう。

猫が水を飲まないとリスクが上がるその他の病気

下部尿路疾患(FLUTD)

水を飲まないと尿は濃くなります。

尿が濃くなると、尿中のミネラル成分が結晶化しやすくなってしまい、尿結石ができやすい状態になってしまいます。

また水分摂取の不足は近年増加している特発性膀胱炎のリスクを増加させる可能性が指摘されています。

実際にドライフードとウェットフードでは、ドライフードを与ていた猫の方が特発性膀胱炎の再発率が高かったという研究結果もあります。

これらの下部尿路疾患のリスクを下げるためには、十分な量の水分を摂取させて、尿を薄くしてあげる必要があります。

便秘

これはイメージしやすいと思いますが、飲水量が少ないと便が固くなり、便秘しやすくなると言われています。

たかが便秘と思いがちですが、ほっておくと最悪の場合手術で腸を切除する必要が出てくる場合があるので注意が必要です。

どれくらい飲む必要があるか?

ではどのくらいの水分を与えれば良いのでしょうか?

以下に簡易的な計算ツールを作りました。

愛猫の体重を入力すると、必要な水分量が自動的に算出されるようになっています。

1日に必要な水分量

1つ注意していただきたいことは、この必要量は飲水と食事をあわせた値であるということ。

つまり、1日に必要な飲水量 = 必要な水分量 – 食事に含まれる水分量*となります。

食事から摂取できる水分量は以下の値を参考にしてください。

*食事から摂取できる水分量

- ドライフード(水分約10%):給餌量(g)×0.1

- ウェットフード(水分約75%):給餌量(g)×0.75

飲水量を増やすコツ!おすすめの水分補給方法を解説

具体的に飲水量を増やすコツについて詳しく解説します。

猫ちゃんに自発的に水を飲ませるようにするためには以下のような工夫を試してみてください。

ウェットフードに変える

いきなり「飲水」ではありませんが…

そもそもリビアヤマネコは獲物から水分を摂取していたので、「食事の水分量を増やす」のが1番手っ取り早い方法です。

水分量が多いのは圧倒的にウェットフードです。

水分量の違い

- ウェットフード: 70-80%が水分

- ドライフード: 10%が水分

ある研究によるとウェットフードを与えると、尿比重が下がり(尿が薄くなり)、尿量が増えることがわかっています(Deng, P et al 2014)。

このように、ウェットフードは手軽に十分な水分与えることができるので、猫への健康面のメリットは大きいです。

ドライフードに水を入れてふやかして与える方法でもOKです!(ただし、この方法を好まない猫も多いので注意)

まずは食事の水分含有量を増やす工夫をしてみましょう!

ドライフード、ウェットフードそれぞれのメリット・デメリットを理解し、食事を選択することが重要です。

最近では、効率よく水分量を増やすために、ドライフードとウェットフードの両方を与えるミックスフィーディングという手法も流行っています。

以下の記事で解説していますので、ぜひ読んでみてください。

常に新鮮な水を与える

常に新鮮な水を入れてあげるようにしてください。

私たち人間もずっと放置されたコップの水を飲むのはちょっと嫌ですよね…

ほこりが入っていたり、細菌が繁殖しているかもしれません。

少なくとも朝・夕の1日に2回は水を交換してあげるのが良いでしょう。

水を交換するときは以下の2点に注意してください。

- 水は室温に近い温度にすること

- ボウルいっぱいのお水を入れてあげる

多くの猫ちゃんは冷たい水を嫌います。

特に冬は水道水が冷たいですから、ぬるま湯を与えるのが良いでしょう。

また夏も暑いからといって、水に氷を浮かべるのはやめましょう。

また水はボウルいっぱいに入れてあげてください。

水面が低いとボウルに顔を突っ込むことになるので、ヒゲが当たって嫌がるようです。

愛猫が飲みたくなるボウルを選ぶ

飲水量を増やすためには水入れボウルの形状もとても大切です。

ボウルは以下のようなものを選びましょう。

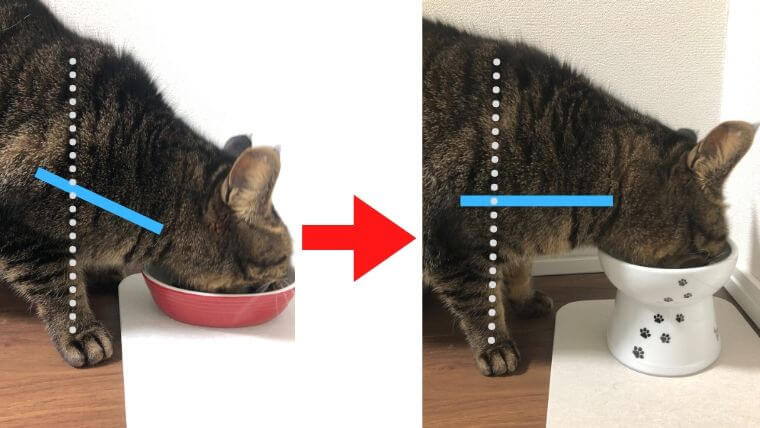

- 脚付きの高さがあるものを選ぶ

- 口がなるべく広いものを選ぶ

意外と盲点なのですが、ボウルはある程度高さがあった方が猫ちゃんも水を飲みやすくなります。

特にシニアの猫ちゃんは人間と同じように、かがんだり首を下げる姿勢が辛いのです。

食器台で高さをつけるのもアリですよ。

また、ヒゲの根元が食器に触れるのを嫌がる猫も結構多いです。

ボウルの口が広いものを選ぶべきでしょう。

にゃんとす家では猫壱さんのウォーターボウルを使っています。

おすすめのボウルについては以下の記事を参考にしてください。

上の記事ではフードボウルについてまとめてありますが、ウォーターボウルとしても問題なく代用できますよ!

水飲み場の場所と数を見直す

これは結構大事です。

多くの人が食事の隣にお水を置いているのではないでしょうか?

しかし、猫は本来、食事と水は別々に摂る動物でした。

というのも、狩りが成功し、食事にありついた際に必ずしも近くに飲み水があるとは限らなかったのです。

中には水にフードの匂いが移るのを嫌がる猫ちゃんもいます。

食事の横以外にも何箇所か追加で水飲み場を増やしましょう。

- 人の出入りが少ない静かな場所(寝室など)

- 猫がリラックスしている場所

- 猫がいつも寝ている場所

逆に猫トイレの近くや人がうろうろする落ち着かない場所はあまり水飲み場としては適していません。

- 猫トイレの近く

- 人が頻繁にうろうろする場所

流れる水飲み場を作る

これは実感している人も多いのではないでしょうか。

蛇口などから流れる水が好きな猫ちゃんも結構多いです。

あとはお風呂についてきて、水を飲みたがる子もいるでしょう。

とはいっても、ずっと水道水を出しっぱなしにすることは経済的ではないので、自動給水器を導入することもおすすめです。

では、実際に自動給水器で飲水量は増えるのでしょうか?

結論から言うと、「自動給水器は飲水量を増やす可能性はあるが、猫の好みによる影響が非常に大きい」ようです。

自動給水器に関する結果をまとめました。

| 著者・年数 | 結果 |

| Pachel, C., & Neilson, J. (2010) | わずかに飲水量が増加(有意差はなし) |

| Grant, D. C. (2010) | わずかに飲水量が増加(有意差はなし) *個々を見るとどちらか一方を強く好む猫が存在 |

| Robbins, M. T.,et al (2019) | 全体では飲水量の増加は認められなかったが、一部の猫は流れがある給水器を好んだ |

全ての猫に対して劇的に飲水量を増やすわけではありませんが、個々の猫を見ると自動給水器の流れる水を強く好む猫が存在することは事実のようです。

一方で面白いことにボウルに入った流れのない水が好きな猫も少ないながらいたようです。

全ての猫が流れのある水を好むわけではありませんが、猫によっては効果的に飲水量を増やすことができるというわけですね。

こればっかりは試してみるしか方法はないですね…

ちゅーるやスープで味をつける

ささみの茹で汁や市販のスープを飲み水に混ぜて味をつけるのもありです。

実際に鶏肉味の香料を飲水に添加すると飲水量が増えたという研究もあります (Zanghi, B M et al, 2018)。

どうしても水を飲んでくれない猫ちゃんには使っても良い手法でしょう。

ただし、水が腐りやすくなるので、特に夏は注意が必要ですね。

食事回数を増やす(?)

ドライフードを与えている場合は、自動給餌器などで食事回数を増やすことで、水分摂取量を増やすことができると言われていますが、真偽は不明です。

元となる文献があるみたいですが、内容を確認することができませんでした。

とはいっても、食事を分割するメリットは他にもあるので、試しにやってみるのはアリかもしれません。

自動給餌器は猫の飼い主なら必ず持っておくべきアイテムだと思っています。

自動給餌器を導入すべき理由は以下の記事にまとめていますので、興味がある方は是非目を通してみてください。

猫が水が飲まないだけでなく、ごはんも食べない場合

猫ちゃんが水を飲まないだけでなく、ごはんも食べない場合はなんらかの病気の可能性が非常に高いです。

なるべく早く動物病院を受診することをおすすめします。